交通調査

交通量調査 交通騒音・車速調査 信号現示調査

交通量調査により、人・車輌の流れや量を実測し、時間別や方向別・車種別などのデータから道路の交通状況や問題点を把握することができます。

主な業務内容

- 大気、騒音、振動等環境調査に伴う交通量の測定

- 工事に伴う申請用調査、交通予測

- 出店計画、建設計画に伴う交通量調査

- 出入り(動員数)調査

- 信号現示測定

東京・名古屋・大阪圏で多数の交通量調査の実績があります。

※お見積り・お問い合わせは、下記のいずれかをクリックしてください。(お気軽にお問い合わせください。)

その際、対象場所と対象物(対象が道路交通であれば住所など)、観測方法(連続24時間や朝30分だけなど)をご連絡いただけると助かります。

交通量調査に関するお見積り・ご依頼・お問い合わせは(株)中央クリエイトへ

下のボタンからお気軽にどうぞ

基本的な交通調査の実施方法

1. 交通調査の前に

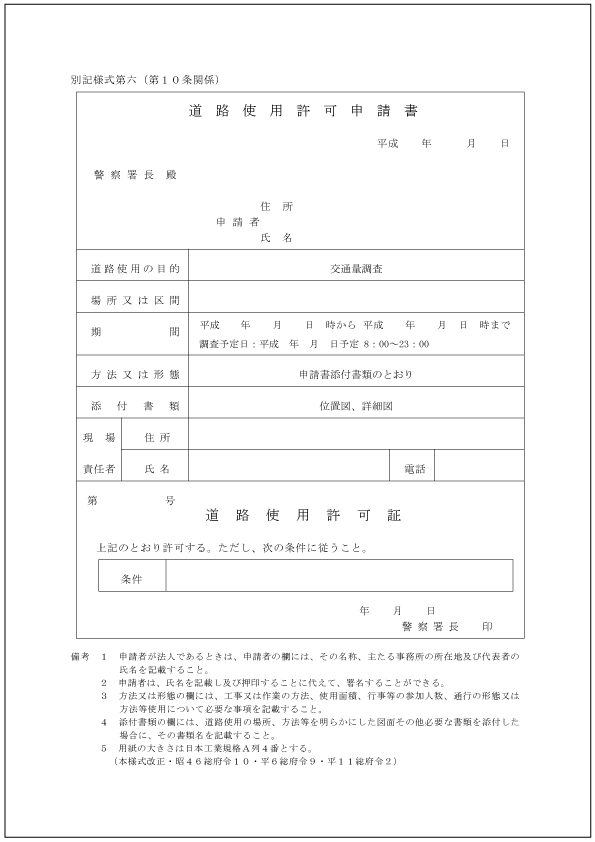

1-1. 道路使用許可とは

道路本来の目的(人や車などの通行)に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、工事や作業の実施等それ以外に使用することを「特別な使用行為」といいます。この特別な使用行為には「道路使用許可」が必要となります。

すなわち、交通調査についても実施前に道路使用許可を得なければなりません。

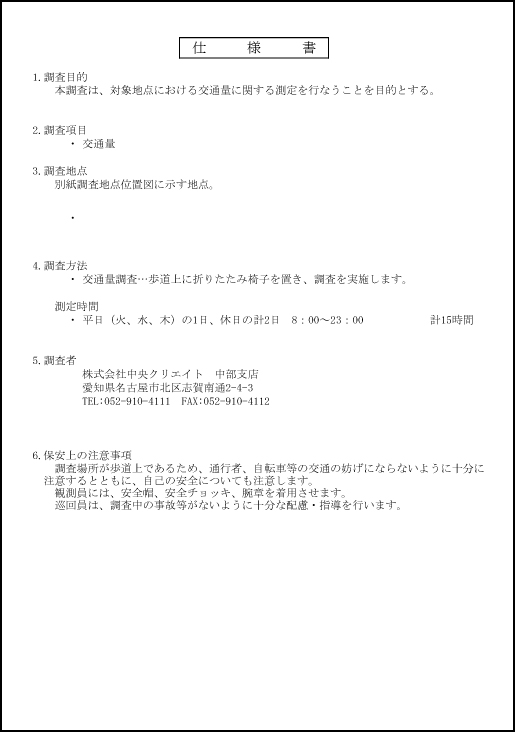

1-2. 道路使用許可の申請

道路使用許可は、その行為をする場所を管轄する警察署長に申請し、審査を経て許可を受けます。許可されるまで1週間程度かかります。

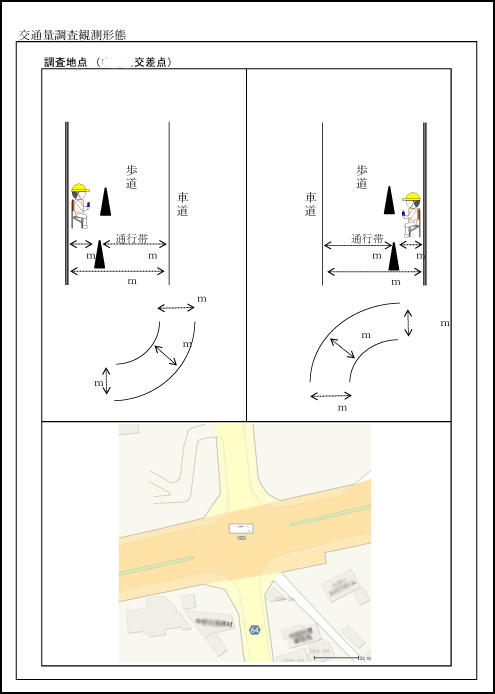

申請には、調査員を配置した時の道路使用状況を図示した書類や道路幅などを記録した書類も必要となります。

道路使用許可申請書類

道路使用許可申請書類

2. 交通調査の測定方法

2-1. 交通量調査

1)調査時間

調査時間は、ほとんどの場合、12時間か24時間です。調査の目的に応じて、朝夕の2時間や、夜間のみの場合もあります。

2)車種分類

仕様で定められていない場合は、区分3車種分類で行なうのが一般的です。道路交通センサスなどの場合は細区分5車種で行ないます。

| 区分 | 細区分 | ナンバープレート |

|---|---|---|

| 小型車 | 乗用車 | 3,30~39、300~399 |

| 5,50~59、500~599 | ||

| 7,70~79、700~799 | ||

| 小型貨物車 | 4,40~49、400~499 | |

| 6,60~69、600~699 | ||

| 大型車 | バス | 2,20~29、200~299 |

| 普通貨物車 | 1,10~19、100~199 | |

| 二輪車 | 自動二輪車及び原動機付き自転車 | |

3) 調査方向

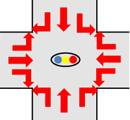

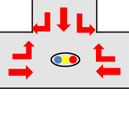

①交差点

十字路であれば12方向ですが、三差路や五差路などは方向数がかわります。

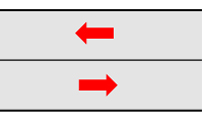

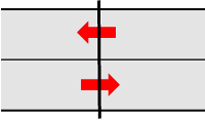

②通過道路

通過道路は2方向です。通過道路であっても断面数でよければ、方向別の調査は必要ありません。

③横断歩道を通過する歩行者・自転車を実施する場合は、車両と同様に方向別の調査、断面での調査のいずれかとなります。

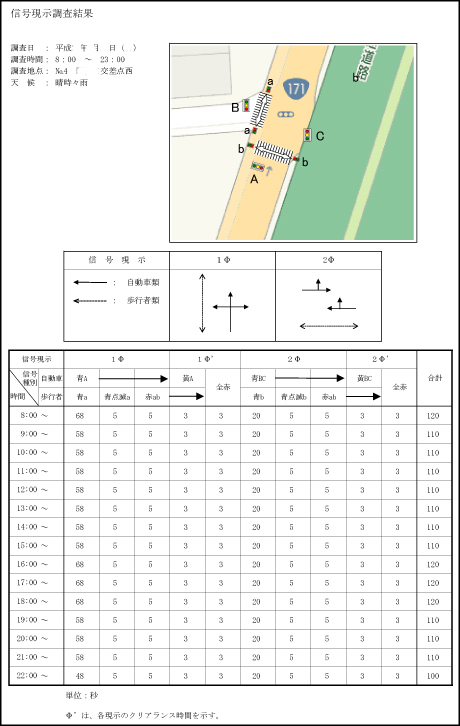

2-2. 信号現示調査

信号現示とは、信号機が表示する色の点灯時間を測ることです。ストップウォッチを使用して、信号機が表示する色ごと(青→黄→赤)の点灯時間を測ります。

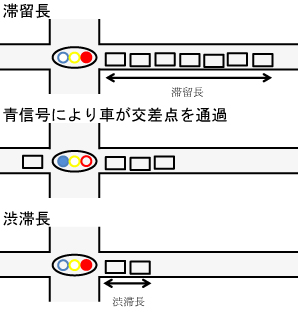

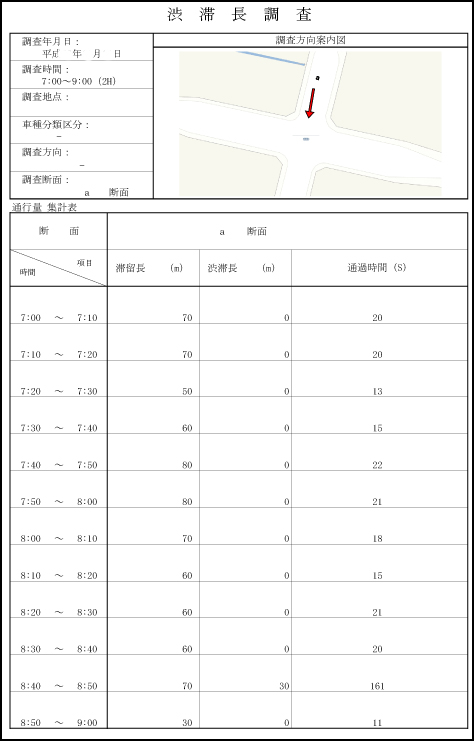

2-3. 滞留長・渋滞長・車速(通過時間)調査

1) 滞留長・渋滞長調査

滞留長(たいりゅうちょう)は、信号表示が赤→青に変わるまでに溜まった車の長さです。渋滞長(じゅうたいちょう)は、その溜まった車が1回の信号で交差点を通過できなかった車の長さです。

①滞留長・渋滞長調査の調査時間帯

朝夕の渋滞が発生する時間帯2時間程度(7:00~9:00と16:00~18:00)で行います。

②滞留長・渋滞長調査の調査時間

10分ごとまたは信号1サイクルごとに測定します。信号1サイクルとは、信号が赤→青に変わるごとに滞留長・渋滞長を記録することです。

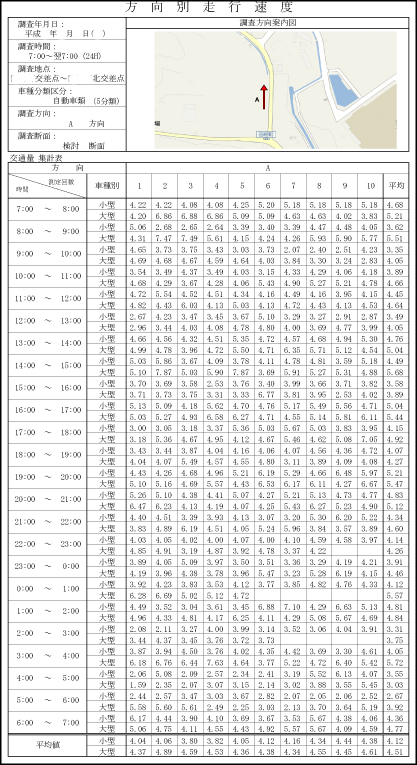

2) 車速調査

あらかじめ任意の長さ(30m~50m程度)を計測しておきます。そして、その区間を通過する車両の時間を測り、時速を算出します。それぞれの車線において小型車、大型車10台程度、毎時間測定するのが一般的です。

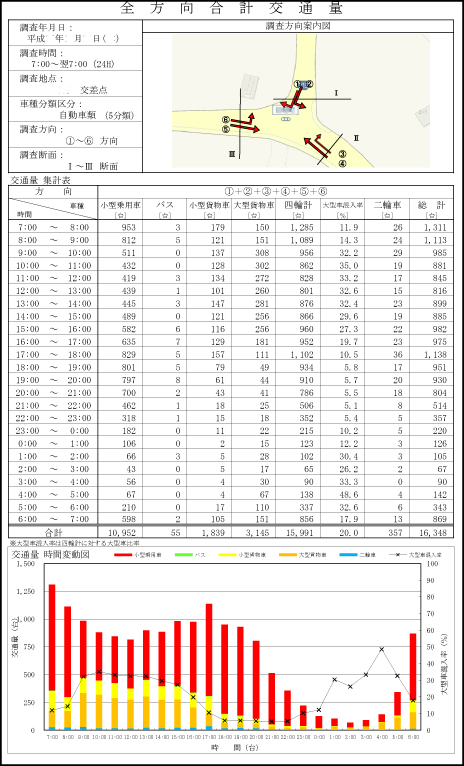

2-4. 交通調査の測定結果

交通調査の結果報告書の参考例は次のとおりです。

交通量調査

交通量調査 滞留長・渋滞長調査

滞留長・渋滞長調査 信号現示調査

信号現示調査 車速調査

車速調査